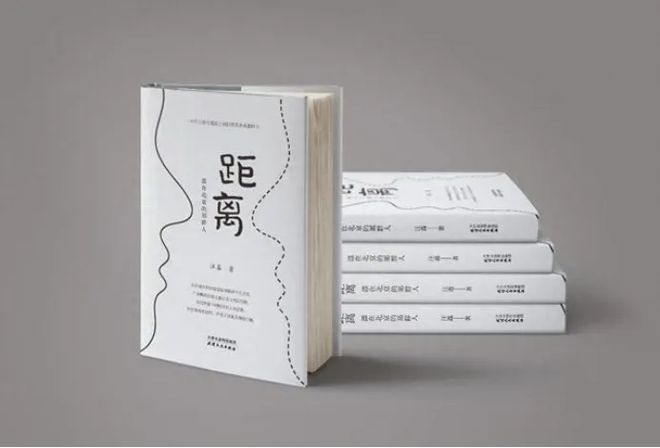

在当代中国文学有关城市的书写谱系中,“北漂”已成为一个无法绕开的文学母题。汪鑫的短篇小说集《距离——漂在北京的那群人》以非虚构的笔触和细腻的观察,为这一母题注入了新的血肉与灵魂。这部由天津人民出版社出版的作品集,通过十个看似独立,却又有内在关联的故事,构建了一幅关于漂泊、距离与生存的当代浮世绘。不同于以往北漂文学中常见的悲情渲染或成功学叙事,汪鑫以历史人文写作者的敏锐,捕捉到了这群“熟悉的陌生人”身上那种既坚韧又脆弱的生存状态,以及他们在梦想与现实之间的永恒摇摆。

《距离》最动人心的力量,首先来自对空间位移与身份重构的深刻呈现,比如书中人物如老张、元三、朱珠等,都经历了从乡村或小城镇到北京的地理迁徙,这种迁徙不仅仅是物理空间的转换,更是一种文化身份的重构过程。

老张从西北农村到北京送快递的轨迹,勾勒出一个底层劳动者在城市夹缝中求生存的艰辛图景。他“初中毕业就跟着村里的人到沿海打工,进过鞋厂、家具厂、塑胶厂”,后来又辗转矿山、省城,最终落脚北京送快递。这种不断迁移的生命PG电子模拟器 PG电子网站轨迹,折射出中国城市化进程中无数农民工的共同命运。

特别值得注意的是,汪鑫没有将这种迁徙简单地处理为线性进步或悲剧堕落,而是呈现其中复杂的辩证关系。当魏大爷“远离了那片熟悉的故土,一边无情地拉开与老家亲朋好友的距离”,一边却又努力拉近了与儿子家庭的距离。这种既疏离又靠近的双重运动,构成了北漂者身份认同的核心矛盾。

作者通过元三的独白精准捕捉了这种状态:“在北京漂了这么多年,为了生活跑了这么多年,发现自己的理想与现实的距离越来越远,自己与儿子的心理距离也越来越远了”。地理距离的拉近与心理距离的疏远形成鲜明对比,这正是城市高度现代性带给流动人口的深刻异化。

《距离》的另一重深刻之处,在于它对物质主义时代情感关系的犀利剖析。书中多个故事触及爱情、亲情在物质压力下的变形与考验,展现了当代都市人普遍面临的情感困境。其中,小刘的故事尤具代表性,他的几任女朋友都在“物质和金钱的诱惑下与他分手”,促使作者发出诘问:“难道爱情就一定要被物质所左右,被金钱衡量出远近吗?如果物质基础成为了决定爱情是否坚固的关键,那么真心相爱的两个人之间岂不是横亘着一条难以跨越的沟壑?”

这种情感困境不仅存在于爱情领域,也渗透在家庭关系中。单亲爸爸元三为了生计奔波,却导致“自己与儿子的心理距离也越来越远”;朱珠“艰难地跨进婚姻,又被驱赶出原以为的温暖港湾”。

这些故事共同构成了一个关于现代亲密关系的寓言:在生存压力下,人与人之间最基础的情感连接也变得脆弱不堪。然而汪鑫并未停留于简单的道德批判,而是通过陈总将非亲非故的葛阿姨“当作自家亲人一样对待”的细节,暗示了“亲人并非仅仅取决于血缘,而是取决于人心”的可能性。这种对情感纽带的重构尝试,为冰冷的物质现实注入了一PG电子官方网站 PG电子网址丝温暖的人文关怀。

作为一部聚焦城市生活的作品,《距离》对各行业从业者的职业困境有着精准把握。汪鑫通过不同职业背景的人物故事,展现了当代职场中普遍存在的异化现象。平面设计师崔亮亮的遭遇尤为典型:面对“不懂设计又爱瞎指挥的老板”,他被迫反复修改设计图,最终“感觉自己就是一个会操作设计软件的工具人”。作者对此的评论一针见血:“不怕外行领导内行,就怕外行指挥内行”,道出了无数专业人士的职业困境。

这种异化体验在不同职业中有着不同表现:印刷厂业务员朱珠在感情与事业的双重打击下挣扎;从大厂辞职的邱力遭遇女友的虚伪利用;何校长的教育梦想在各种现实压力下“不得不黯然收场”。

通过这些故事,汪鑫绘制了一幅当代职场生态图,其中既有结构性压迫,也有个体应对策略。特别值得注意的是,作者并未将人物简单地塑造为被动受害者,而是展现了他们在异化处境中的各种抵抗方式——无论是老张“把眼泪憋回去”的坚韧,还是子禾坚持“活成自己喜欢的样子”的倔强,都体现了一种不肯完全屈服的主体性。

从叙事艺术角度看,《距离》采用了多样化的叙述策略,使十个故事既保持独立个性,又形成有机整体。作品主要运用第一人称叙事,“我”既是旁观者又是参与者,这种双重身份增强了故事的真实感与代入感。这种写法有好处也有难处,好处在于故事真实可信、可叙可议;难处体现在角色转换,等于“我”帮别人讲故事,而汪鑫成功克服了这一难度,使每个故事都保持独特的叙事声音。

在结构上,作者灵活运用顺序与插叙手法,如《单亲爸爸元三》中“用他自己的话说他是被人骗到北京来的,熟悉他的人都知道,实际上是他自己骗了人家小姑娘一起跑到北京来的。”的叙述,通过时间跳跃增强了故事张力。语言风格上,汪鑫的笔触“质朴又有力量”,既有对生活细节的白描,也不乏如“理想很美,但现实往往残酷,两者之间的距离,让我们在人生的道路上不断反思、成长”这样的哲理升华。这种虚实相生的写法,使作品既接地气又具有思想高度。

作为时代镜像,《距离》的价值不仅在于记录北漂群体的生存状态,更在于它捕捉到了当代中国社会的一些深层脉动。书中人物面临的住房压力、职场竞争、教育焦虑、代际冲突等问题,都是转型期中国的普遍症候。而“北漂”这一特殊群体成为推动着城市的发展建设,维系着城市生活的正常运转不可或缺的力量,他们的故事因而具有超越个体的社会意义。当824万没有北京户籍的“北漂”人口占总人口的37.7%,他们的生存状态实际上映射了整个社会的精神状态。

在更深的层面上,《距离》通过小人物故事构建了一种独特的生存诗学。不追求英雄主义的宏大叙事,而是在日常生活的褶皱中发现人性的微光。老张在女儿获得“985”高校录取通知书时看到的“熠熠星光”,葛阿姨“从下岗潮的寒冬走到如今”的坚韧,小刘“始终没有放弃对未来的向往”等等。这些瞬间构成了抵御生活重压的精神堡垒。正如书中所言:“人与人之间的距离,说到底,是由人心决定的。心中有爱,有善良,有真诚,距离就不再是障碍。”

汪鑫的创作态度也值得关注。作为青年作家网总编辑,他长期从事历史人文领域创作,“擅长在时代变迁中捕捉普通人的命运轨迹”。这种专业背景使《距离》既有记者的敏锐观察,又有历史学者的纵深思考。作品虽然聚焦当下,但通过人物命运与时代背景的关联,实际上记录了中国城市化进程的一个侧面,具有社会学的文献价值。

《距离》的标题本身就是一个丰富的隐喻。在物理层面上,它指涉了漂泊者与故乡的空间距离;在心理层面上,它暗示了理想与现实、自我与他人之间的各种隔阂;在哲学层面上,它则触及了现代人普遍存在的疏离感。书中人物通过工作、爱情、亲情、梦想等方式,尝试努力跨越这些距离,构成了一部关于联结的永恒叙事。当元三感叹“实在不想再四处奔波了”,当何军感受到“每次想腾飞的时候,总是有一根无形的绳子在拽着他”,他们实际上都在诉说同一个主题:在流动的现代性中,人如何寻找归属与意义。

作为读者,我们在这些故事中看到的不仅是“北漂”群体的特殊经历,更是自己生活的某种折射。这些人的生活或许只是故事,但千万北漂者的故事就是史诗。从这个意义上看,《距离》已经超越了一般意义上的城市文学,成为一部记录普通中国人精神历程的当代史诗。它告诉我们,在物质丰盛又精神焦虑的时代,真正能够消弭距离的或许正是汪鑫在书中反复强调的那些品质:坚韧、善良、真诚,以及在逆境中依然保持的希望。

当合上这本书时,那句印在扉页上的话“生活撒在我们伤口上的盐,最终都结晶成了照亮彼此的星光。”不断地在我脑海里蹦跶。书中关于距离的故事,势必会成为拉近人与人之间心理距离的桥梁。而这,正是《距离》最珍贵的文学功能之一。

书评作者:刘慧明,青年作家网副主编,出版个人专著十余部,策划出版图书百多部。